2023-10-11 17:29:38來源:上海生物醫藥基金瀏覽量:436

上海生物醫藥基金投資企業惠永藥研,成立至今持續深耕高端制劑領域,在新藥創新鏈的最后一環取得多項重大突破,上海惠永藥物研究有限公司董事長王浩博士近日分享他在高端制劑領域技術創新的獨到觀點。

如果將新藥研發比作繪畫,那么靶點選擇、化合物選擇、合成工藝研發等環節當然是濃墨重彩的片段,但“最后一筆”如何“畫龍點睛”,卻往往被忽略。

制劑,就是新藥創新鏈的最后一環。

“它是最后一道工序了,

當一個藥進入到這一步時,

大家覺得它已經基本上成型了,

馬上要進產線了,

和基礎研究好像離得特別遠。”

上海惠永藥物研究有限公司董事長王浩說道,“行百里者半九十”,恰恰是這最后一環,對藥品的好壞、成敗,有著至關重要的影響。

“創新藥物在臨床試驗中暴露出來的問題,往往能反證出制劑環節的重要性。”王浩提到,一些小分子創新藥在進入一期臨床后,發現隨著給藥劑量的增加,體內的暴露量并沒有相應增加,就像達到一個平臺一樣,“實際上早期臨床前的階段,科學的制劑研究是能解決這些問題的。”

01

瓶頸:新藥創新中的最后一環意義何在?

“制劑可以把一個藥的作用和優勢,特別鮮明地表現出來。”王浩說道。

在抗真菌界同樣立下“汗馬功勞”的兩性霉素B也曾有過這一段往事:非常有效,但毒性巨大,“大到還沒達到有效濃度的時候,它的毒性對人來說已經受不了。”直到脂質體包裹的兩性霉素B誕生,革命性地解決了這一問題,毒性下降了50倍。

但頗為遺憾的是,在國內,目前還沒有該品種的仿制藥獲批上市。

高端制劑“卡脖子”,原因何在?

在與制劑打了

一輩子交道的王浩看來,

問題不在基礎研究,

而在成果轉化。

“我本人是做了一輩子的藥劑學科研工作。”王浩說道,在上海醫藥工業研究院博士畢業后,他跟隨他的導師,中國工程院院士侯惠民,創辦了藥物制劑國家工程研究中心,“在當時,我們就意識到,科研成果的轉化,必須要有生產作為支持。”

作為更貼近產業端的制劑環節更是如此,“沒有這樣的一個轉化基地,科研成果就飄在空中,也不能夠在大規模的生產中去驗證處方和工藝的可行性。”王浩說道,對于高端制劑領域來說,這點非常關鍵。

2018年,王浩創立了惠永藥研,這是上藥集團旗下以混合所有制模式試點打造高端制劑的平臺。“我們首先要做技術上的創新,必須要有核心技術才能與別人競爭。”

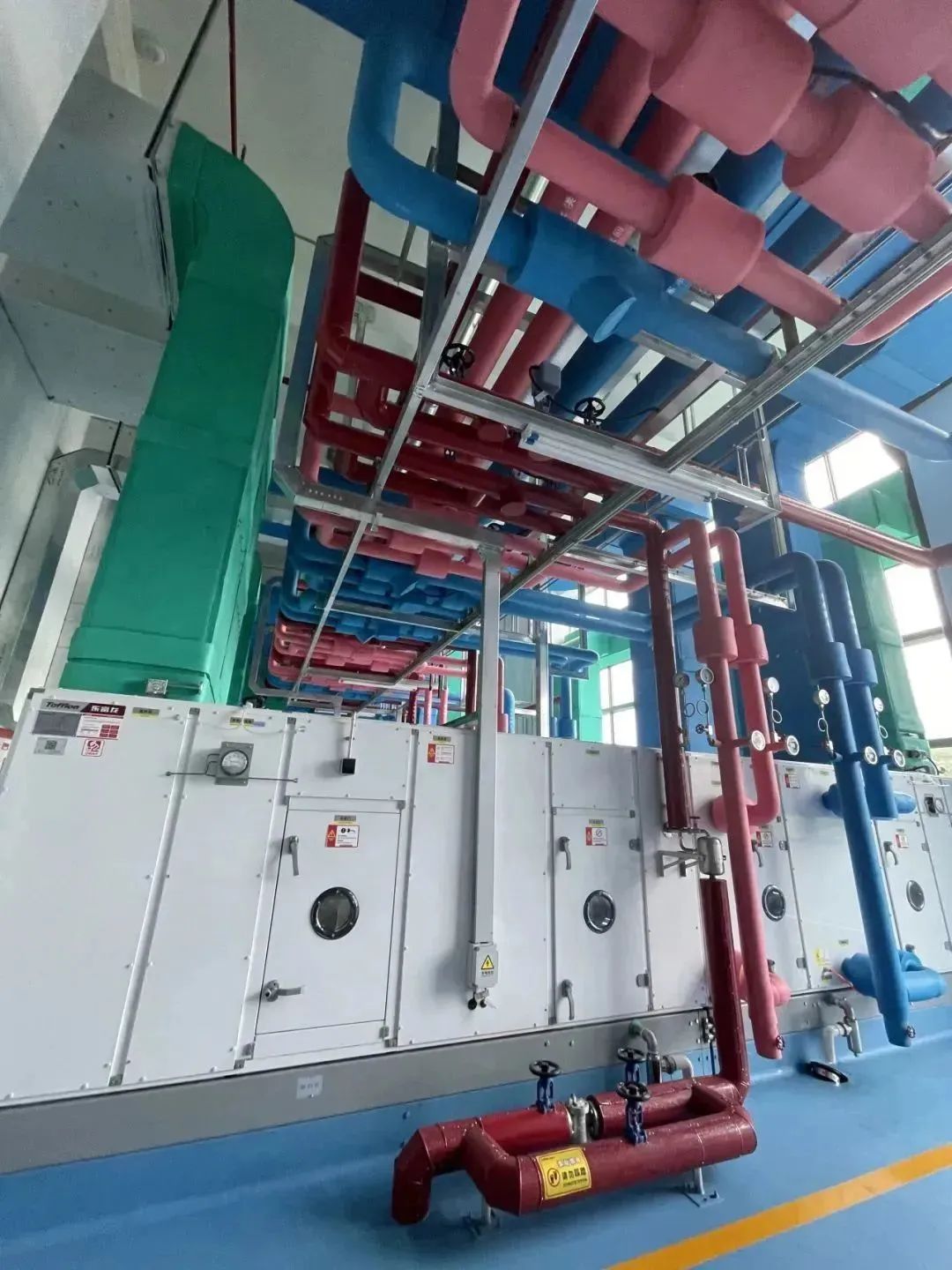

但技術的創新如何最終體現在產品中,“怎么能保證你的成果、你設計的產品,能生產出來?”為此,上海惠永制藥高端制劑產業化基地項目啟動,如今已有產品在試生產,“我們這邊研發,那邊做生產,目前在我們的30多個項目中,已選定13個項目將進入產業化基地進行成果轉化。”制劑領域的“張江研發,上海制造”正逐步走進現實。

02

轉化:“查漏補缺”與“提前介入”并行

長期以來,我國在藥物制劑領域,學術界與國際先進水平齊頭并進,“目前在一些國際主流的藥劑學雜志上,中國學者發表的論文占比很高,研究成果非常多。”但在產業界,差距卻十分明顯。

“在藥物制劑領域,我們的基礎研究非常扎實,但在創新成果的轉化方面,短板較為明顯。”王浩說道。從基礎研究走向成果轉化,其中一個很大的挑戰是如何讓“復雜”變為“簡單”:在不關注工業藥劑的學術研究中,其技術路線往往是非常復雜的,在產業化轉化上存在一定困難,“往往需要進行優化后,采用最簡單直接的工藝把產品生產出來。”王浩說道,“無論是仿制藥還是創新藥,我們的初衷就是,制劑工藝路線一定是適合工業化大生產。”

除了主動優化工藝,促成成果產業轉化外,惠永藥研在1.1類新藥的研發上也更“向前一步”。2019年,惠永藥研與復旦大學開始合作PDC多肽偶聯藥物的研究,目前即將提交IND申請。與傳統的抗體偶聯藥物路線不同,多肽有分子結構小、成本低等優勢。在這一合作中,惠永藥研采取了特殊的制劑方法使分子更穩定,使學術界的成果變成了可以產業化的藥品。

“惠永藥研是專做制劑的專業公司,沒有合成團隊,我們采用的原料藥大多已上市多年,已充分暴露臨床上不好的方面,我們來進行制劑上的改進,提升臨床的有效性和安全性。”緊盯臨床需求讓制劑“查漏補缺”,這是王浩帶領惠永藥研“做課題”的目的。

03

平衡:經濟收益與社會效益的選擇

大名鼎鼎的化療藥物紫杉醇救人無數,但在剛剛上市時,卻由于制劑原因,必須搭配抗過敏藥使用,否則就會產生嚴重的過敏反應,直到一位華人藥劑學家發明了人血白蛋白紫杉醇的制劑,才解決了這一問題。

“有些時候,抗腫瘤藥最早上市的劑型并不是一個好的劑型。”作為治療前列腺癌的化療藥物,卡巴他賽的過敏反應也非常嚴重,在臨床使用中要提前一周就開始用抗過敏藥,“而我們徹底解決了這個問題。”王浩說道,惠永藥研根據卡巴他賽的性質,定制開發了納米膠束工藝,用人工合成的磷脂,牢牢包裹住藥物,形成17~20個納米的顆粒,從而解決了藥物過敏的問題。

“這一制劑是非常創新的,

全世界都沒有。”

為何不選擇人血白蛋白制劑的技術路線?王浩解釋道,“人血白蛋白來源受限,最后做成的產品肯定是貴的。我們會選一個價格更便宜,同時可以人工大規模合成材料來做納米膠束載體,所以我們的成本會比較低。”

“我們不做貴的,要做便宜的藥。”在采訪中,王浩坦率地說道,成本低,意味著最終給到患者端的經濟負擔也就更輕,能滿足的患者也就更多,而對藥品本身來說,更大批量的生產意味著更高要求的質量控制與更多的臨床反饋數據。

不僅是技術路線的選擇,

在需求導向上,

惠永藥研也關注著

如何實現技術的社會效益。

“我們會盯著國家發布的臨床急需的藥品名錄,做國家、社會需要的藥。”

值得注意的是,在惠永藥研的藥物開發平臺上,兒童用藥的開發是相當重要的一個版塊。

兒童用藥緊缺問題,一直是社會各方共同關注和呼吁的問題,我國已發布四批鼓勵開發的兒童用藥。惠永藥研正針對兒童用藥的制劑技術積極布局與研發,在掩味技術與口服緩釋液體制劑方面,已有所突破。

“傳統的掩味技術是用香精、甜味劑來進行調整,但實際上,這樣的藥物在口腔里滯留時間稍微長一點的話,苦味馬上就出來了。我們采用了有效的制劑技術,可以把這個藥物給包裹起來,與味蕾不接觸,就完全感受不到苦味。”更重要的是,能做到“一到胃腸道的時候,藥物就快速釋放出來”。

04

突破:從有藥用到有好藥用的躍升

事實上,近年來,

我國對于藥物制劑重視程度的提高,

與藥物研發水平的迅速發展

息息相關。

王浩提到,在很多年前,大家會覺得藥物制劑是一個從屬學科,“在以前的觀念里,做制劑就像做饅頭,有面、有糖,和一下,就能發成一個饅頭。”直到改革開放后,大家才意識到,不同的制劑會影響藥品的藥效、副作用。

隨著中國在仿制藥的質量和療效的一致性評價方面的推動與關注,制劑的作用更加凸顯出來。“這個領域一直是不那么受重視的,發展的基礎也不是那么好。所以現在繼續往前走的話,我覺得中國的藥物制劑發展有非常大的發展空間。”王浩說道,在新的藥用輔料與制劑裝備方面,都有許多亟待解決的問題,“只有意識到自己跟別人有差距,你才會去發展。”

目前,惠永藥研正在研發的一款涂抹式緩釋鎮痛藥物,正是“從來沒有先例”的一次嘗試,據悉,其旨在解決術后疼痛問題,與傳統的安裝止痛泵的方式不同,使用在術后縫合階段,通過涂抹緩釋制劑的方式涂在傷口上,而后進行縫合,通過特殊的制劑工藝,將有效減緩疼痛。

作為在上海求學、科研、創業的制劑藥人,王浩認為,“上海制劑工業的水平在國內是屬于比較好的,但制劑領域的創新并不是那么活躍。”王浩談道,“仿制藥一致性評價只是解決過去的問題,真正重磅的產品永遠是創新的,要靠我們自己來做。”他表示,上海市生物醫藥科技發展中心是政府制定整個行業戰略政策的一大助手,可以積極發揮這一決策助力作用,與行業各方一同推動制劑行業的技術創新和產業發展。

聲明:本文系藥方舟轉載內容,版權歸原作者所有,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本平臺觀點。如涉及作品內容、版權和其它問題,請與本網站留言聯系,我們將在第一時間刪除內容