2021-11-09 15:57:53來源:藥智網瀏覽量:933

導讀:誰在為創新買單?

自上世紀80年代以來,美國醫療市場的支付能力和自由定價制度虹吸了全球的各種資源,使美國成為全球醫藥創新的主要來源。但新冠疫情以來,美政府多次試圖改革藥品定價,解決美國長達一個世紀的高藥價問題。

在中國,“藥價”是貫穿新醫改的永恒主題。進入11月,2021年國談的腳步也愈發的近了。

“藥價”改革成為藥企不得不面對現實,醫保控費會限制醫藥創新嗎?未來醫藥創新還有“自由港灣”嗎?

美國如何成為醫藥創新“孤島”?

當被問及藥價改革將如何影響醫藥行業發展時,制藥公司普遍認為:降低藥價會阻礙創新。

“在 80 年代以前,全球研發的 80% 發生在歐洲大陸,而今天這一比例還不到 20%,這些研發企業去了哪里?”禮來CEO David Ricks 在采訪中談到,“它去了美國。”

自去年新冠疫情爆發以來,美國已有六種批準的 COVID-19 藥物和三種批準的疫苗。這六種藥物中有五種來自美國實驗室,而所有疫苗都來自于美國(雖然德國公司 BioNTech是在與輝瑞合作之前開發了其mRNA新冠疫苗BNT162b2)。

為何創新藥研發去了美國?

醫藥獨立評論人孟八一先生指出,美國與歐洲的區別在于,美國不限制藥物價格(自由定價),美國是半自由化的醫療市場。歐洲屬于協調市場經濟醫療市場,即政府醫保為主(全民醫保),政府與商業協調價格。60年代開始,歐洲和日本開始對藥品限價,80年代達到高潮。而美國80年代以后,醫保開始擴容。

因為美國政府不控制藥品價格,而且法律禁止政府與企業談判Medicare的藥品價格,市場成為美國藥品價格控制的主導力量。依托強大的醫療保險集團、醫療管理集團(HMO)和藥房福利公司,美國市場以自發的形式實現了藥品的價格控制。

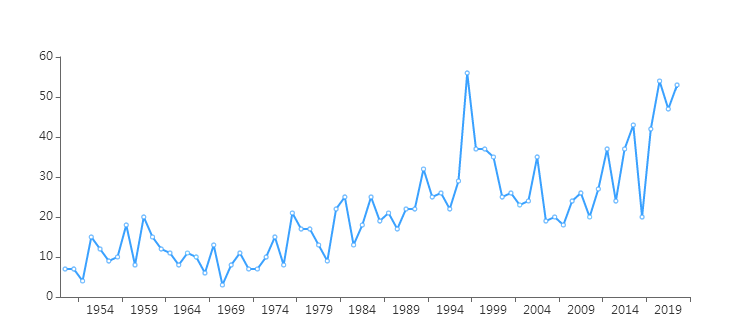

1950年-2020年美國批準的新分子實體統計

數據來源:藥智數據

但是,新冠疫情推開了美政府關于改革藥品定價的想法,多個議案被提出。雖然,不少企業及專家認為這不可能實現,但仍是懸在藥企頭上的達摩克利斯之劍。

未來美國能否保持其創新優勢?

從已批準的藥品中,充分發揮商業潛力,制藥企業才能收回其研發成本,為未來的藥物研發提供資金,并以豐厚的利潤滿足投資者的需求,以獲得更多的資金。一直以來,美國各大制藥廠商持續地表達對政府打壓高昂藥價的監管行為。

雖然,美政府已嘗試了多種降低藥價的策略,但至今為止沒有任何實質行動,而且藥品價格一路走高。孟八一認為,美國民眾既是高藥價的受害者,又是受益者。對藥價的進一步管控受到美國社會價值觀和立法的制約,價格監管很難實現。

對于藥價昂貴問題,一些專家認為,不需要依靠政府控制藥品價格,而要通過市場這只“無形的手”既彌補創新的投入,又保障藥品的可及性。經驗表明,當某種新藥出現第3個以上仿制藥的時候,藥價就會出現明顯的下降。監管機構可以通過批準更多的新藥,和加快仿制藥審評速度來解決藥價問題。

也有專家認為,重新設計醫療保險可以解決藥品費用昂貴問題。

在控費與創新之間,顯然美國選擇了后者。未來美國市場如果還是選擇創新,這里就還會不斷有創新產品產出。

結語

醫藥是強監管行業,是民生行業 ,國外和國內都面臨藥價昂貴的難題。但我們也應該看到,創新藥研發難度是非常大,而且容易治療的疾病早已解決,剩下的都是難啃的骨頭,研發難度越來越大。從獲批的創新藥可以看到,創新是根據市場來走的,資本來走的。

在中國,企業對于醫保談判已不陌生,自2016年實施以來,醫保談判加快了藥品目錄動態調整的節奏,新藥獲批后,最長一年就有機會納入醫保藥品目錄,這在一定程度上鼓勵了企業的創新。但提及醫保談判也讓很多制藥企業倍感壓力,更有專家直言,在中國能給新藥市場的天花板是有限的,能在海外上市,才能打開市場的天花板。

未來醫保能給創新藥的天花板是多少還是未知數。但是,目前美國市場仍然相對更自由,也是各大創新藥企最喜歡的市場,積極出海,全面布局才能更好地應對各種變化。

聲明:本文系藥方舟轉載內容,版權歸原作者所有,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本平臺觀點。如涉及作品內容、版權和其它問題,請與本網站留言聯系,我們將在第一時間刪除內容!